Ao espírito atento que me lê, ofereço estas reflexões com delicadeza e verdade.

Há alguns dias, eu passeava pelos teatros luminosos das redes sociais, e me deparei com uma cena, o qual me chamou deveras a atenção.

A cena em questão, era nada mais que um morador de rua questionando as autoridades fardadas de Estado, sobre o direito que os legitimava a retirar seus bens que pouquíssimos são, e quase não possuem valor algum. Ao observar tal espetáculo da vida alheia, me surgiu a seguinte questão: Haverá distinção moral entre o furto cometido pelo miserável descalço e aquele perpetrado, com galhardia e farda, pelas mãos do próprio Estado?

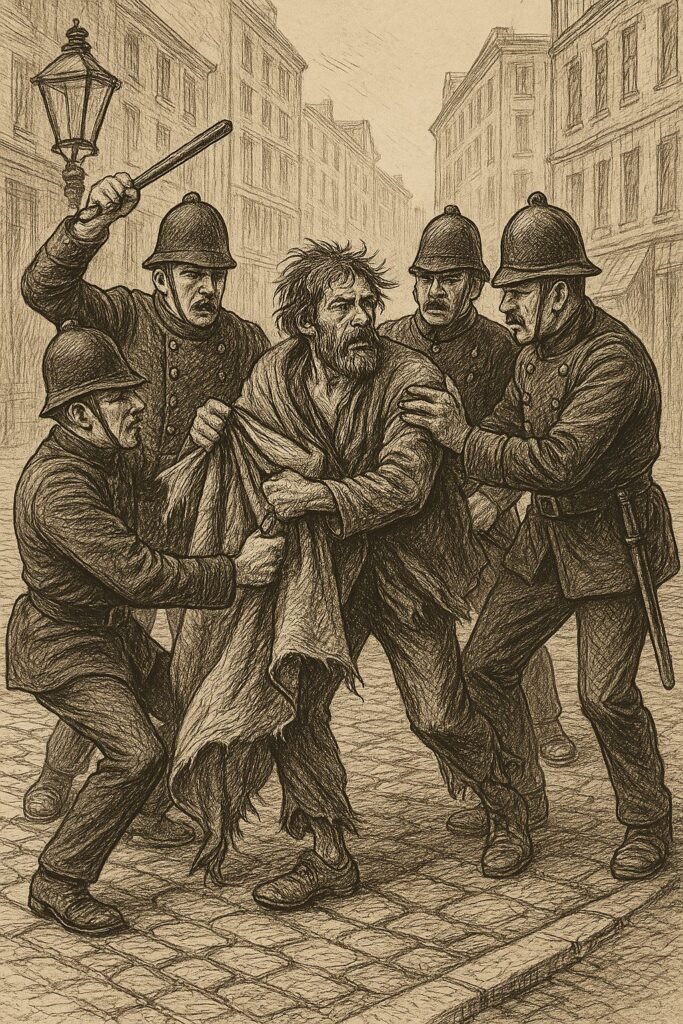

Observe caros leitores, em nossos passeios pelas avenidas de qualquer cidade moderna, é possível notar uma cena que se repete com a melancolia de um quadro mal pendurado: o cobertor de um homem sem teto sendo retirado pela autoridade pública, o papelão onde repousava sua magra esperança sendo levado como se fosse lixo, e o olhar vazio de quem, tendo perdido tudo, agora assiste ao desaparecimento do quase nada que lhe restava. Nestes episódios, a interrogação moral se impõe com a força de uma sentença não escrita: quem, afinal, está furtando de quem?

A letra da lei é clara ao definir o furto como a subtração de coisa alheia, feita com dolo, com o ânimo de apropriação. Todavia, permiti-me indagar, com o espírito que me empresta a pena e o coração: não é igualmente furto quando se retira do pobre aquilo que lhe assegura apenas a sobrevivência? Não é também um ato de violência, ainda que travestido de norma, quando o poder do Estado incide sobre os desvalidos com a fria rigidez da força e sem o calor de uma oferta alternativa?

Hannah Arendt, em sua obra sobre as origens do totalitarismo, apontava com fina precisão que o verdadeiro risco à liberdade não está apenas nos grandes sistemas opressores, mas nos pequenos atos de banalidade do mal, nas ações cotidianas que, naturalizadas, ferem em silêncio os princípios éticos da convivência humana. Que poderia ser mais banal e ao mesmo tempo mais cruel do que arrancar de um ser humano o cobertor com que se protege do frio, ou o papelão que o isola do chão molhado? São atos que não gritam, mas sangram. Não despertam manchetes, mas sufocam a alma.

O pretexto utilizado pelo Estado para tão indelicada subtração costuma vestir-se com as vestes nobres da higiene, da ordem pública e da segurança. Diz-se que os pertences dos moradores de rua — muitas vezes compostos apenas por cobertores, roupas puídas e utensílios de sobrevivência — representam risco à salubridade ou obstáculo à circulação. Justificam-se as remoções como parte de uma “política de requalificação urbana”, como se a pobreza fosse ruína arquitetônica a ser demolida. Contudo, a verdade que se oculta por trás dessa justificativa polida é mais cruel e menos confessável: não se retira o papelão por ele ser sujo, retira-se porque ele revela uma presença incômoda. O verdadeiro intento é esconder o morador de rua, fazê-lo desaparecer dos olhos burgueses e turistas apressados, como quem varre para debaixo do tapete aquilo que não deseja enfrentar. Assim, o Estado não apenas toma o que não lhe pertence — como perpetra um apagamento simbólico de vidas que julga desmerecedoras até do direito de existir à vista.

Rousseau, por seu turno, lembrava-nos que o homem nasce bom e é a sociedade que o corrompe. Talvez pudéssemos adaptar seu pensamento à nossa era e dizer que o homem nasce com dignidade, e é a indiferença social que o despe. Neste contexto, o Estado, que deveria funcionar como tutor da justiça e zelador dos princípios republicanos, transmuta-se em predador silencioso, ao furtar não apenas objetos, mas o próprio direito de existir com alguma sombra de respeito.

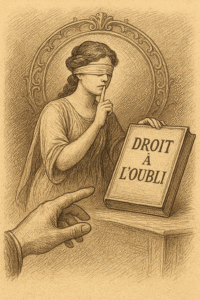

É bem verdade que, quando um morador de rua adentra um mercado e subtrai um pão ou uma lata de sardinha, a sociedade se apressa a chamá-lo de ladrão. Prende-se o faminto, registra-se a ocorrência, aplica-se a norma com vigor. Mas, quando a autoridade uniformizada retira a coberta de um cidadão invisível, que resposta se dá? Nenhuma. Aliás, nem se percebe o ato. O gesto passa como o vento — mas gela. A norma, nestes casos, parece perder seu rigor. Como se houvesse uma seletividade moral, uma escala invisível que decide quem merece a aplicação da justiça e quem deve ser abandonado à sorte.

É justamente nesse abandono que se revela o maior dos crimes sociais: o furto de dignidade. E este, infelizmente, não está tipificado em nenhum artigo. Não gera processo, não resulta em condenação. No entanto, sua consequência é das mais funestas: a naturalização da miséria como destino, e não como escândalo. Pois escândalo deveria ser. Não o fato de um homem dormir nas calçadas, mas o de que nada se lhe oferece além do desprezo.

E aqui reside, meus leitores, o cerne de nossa denúncia: não há justiça possível onde a ausência do Estado se mistura ao seu excesso. Quando faltam políticas públicas, abrigos, alimentação, saúde, assistência, o Estado falha. Mas, quando sobra repressão, retirada violenta de pertences, remoções forçadas, ele também falha — e falha duplamente, pois castiga aquele a quem já havia abandonado.

O que chamam de “ordem urbana” não deveria jamais significar “limpeza de gente”. A cidade não é palco de aparências; é o lar de todos, inclusive dos que nela vivem à margem. Rousseau sonhou com uma sociedade onde o contrato social garantisse liberdade e igualdade. Arendt ansiava por um mundo onde a ação humana fosse expressão da pluralidade e do cuidado com o outro. Ambas visões parecem hoje distantes, como sinos que tocam apenas para quem pode ouvir.

Que este singelo artigo, então, sirva como pequeno sino. Que soe aos corações ainda atentos à injustiça, que desperte a sensibilidade jurídica, ética e afetiva de quem escolheu fazer do Direito um ofício de amor. Pois, ao final, não há norma que nos absolva do silêncio diante da dor alheia. E que jamais nos esqueçamos: é possível que o verdadeiro furto, o mais abjeto e contínuo, não seja aquele cometido por quem rouba por fome — mas por quem rouba o pouco que resta a quem já perdeu tudo.

Com afeto sereno e profundo respeito,

uma servidora das letras e da justiça com alma

Stéphanie Marocco.