Ao leitor de espírito atento e coração lúcido

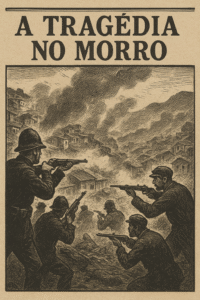

Permita-me, antes de tudo, um desabafo que transborda do peito como um grito contido há demasiadas madrugadas. O que se tem visto nas ladeiras do Complexo da Penha não é política de segurança — é carnificina institucionalizada. É o braço armado do Estado, desgovernado e cego, disparando contra sua própria gente, como se o sangue dos pobres fosse moeda corrente de uma nação adoecida.

Chamam de incursão policial; ouso nomear massacre.

E o fazem sem o menor pudor — sem ordem federal, sem coordenação, sem aviso. Acordam comunidades inteiras com o som metálico das balas, como se a aurora precisasse de pólvora para nascer. No meio disso tudo, mães que choram, trabalhadores impedidos de chegar ao emprego, crianças que aprendem desde cedo a se abaixar ao ouvir o estalo seco de um fuzil.

É criminoso, sim, por parte do Estado. Pois não há lei, nem mandado, nem justificativa moral que autorize um governo a ceifar vidas inocentes sob o pretexto de combater o crime organizado. E o mais grave — nada disso enfraquece o tráfico; pelo contrário, fortalece-o. Quando o Estado mata sem distinção, o crime se torna o único que, paradoxalmente, oferece sentido e refúgio àqueles que restam vivos.

As manchetes, frias e mentirosas, falam em “baixas entre criminosos”. Ah, que ironia! Quantos dos “criminosos” mortos jamais empunharam uma arma? Quantos carregavam, não drogas, mas marmitas e documentos? As estatísticas oficiais mentem com elegância burocrática, enquanto a verdade jaz nos becos, sem nome, sem sepultura digna.

Os cariocas — ah, esses heróis anônimos — vivem sob o jugo da incerteza, adaptando o cotidiano ao toque de recolher informal que a violência impõe. Cada operação é uma ferida aberta, um recado silencioso de que o Estado escolheu ser algoz e não guardião.

Mas convenhamos, se o Estado estivesse realmente interessado em pôr fim ao tráfico, não seria invadindo morros e matando sua própria gente que o conseguiria. O crime não se extingue à bala; ele se alimenta da miséria, do abandono, da desesperança. Quanto mais se mata, mais revolta se planta — e a revolta, como erva daninha, germina no mesmo solo que o Estado negligencia há décadas.

Há meios, sim, de combater o tráfico: escolas que funcionem, políticas sociais que alcancem, oportunidades que resgatem. Mas isso exige tempo, esforço e compromisso — virtudes que o Estado raramente possui. É mais fácil mandar tropas do que construir pontes; mais rápido posar de herói armado do que agir como estadista.

E talvez, leitor, aí resida a verdadeira intenção desta carnificina: não o combate ao crime, mas o espetáculo político. Um teatro de sangue, encenado para as câmeras, destinado a saciar o clamor por “ordem” de uma sociedade cansada e mal-informada.

Essas operações são, muitas vezes, campanhas eleitorais disfarçadas, promessas visuais de um controle que nunca existiu. O Estado, que por décadas foi leniente com o tráfico — permitindo que ele se enraizasse, que corrompesse, que se misturasse às próprias instituições — agora pretende, com algumas dezenas de policiais e uma coletiva de imprensa, convencer-nos de que pode exterminar o monstro que ele mesmo alimentou.

Ficam as perguntas que ecoam como trovões tardios: a quem queremos impressionar? À opinião pública internacional? Aos eleitores desavisados? Ou apenas ao espelho, para fingirmos que governamos o caos?

Qual é, afinal, a real intenção do Estado em fazer esta operação? Seria justiça, ou apenas o simulacro dela — um espetáculo encenado sobre o corpo dos inocentes?

É revoltante. E mais do que isso — é desumano. A cada incursão, o poder público reafirma sua indiferença, travestida de eficiência. Esquecem-se, porém, de que governar não é atirar; é proteger. Que justiça não se impõe pelo cano do fuzil, mas pela força da dignidade.

Não há poesia suficiente que cure o trauma de quem vive cercado por tiros, tampouco estatística que justifique a morte de um inocente. O Brasil assiste, perplexo e cansado, à repetição de um espetáculo trágico que se repete com nomes diferentes, mas o mesmo roteiro sangrento.

E pergunto-lhe, leitor: até quando aceitaremos que a barbárie se disfarce de política pública, e que a vida do pobre valha menos que o silêncio conveniente dos poderosos?

Por Stephanie Marocco.