Nobres leitores,

É de se notar que, em tempos modernos, quando tudo se grava, se espalha e se repete pelos fios invisíveis da eletricidade e da curiosidade humana, levanta-se uma inquietação jurídica e moral de suma delicadeza: será possível esquecer, se a memória tornou-se perpétua? E mais ainda: é lícito querer o esquecimento? Tal questão, que parece pertencer apenas às altas Cortes e gabinetes do Direito, toca, na verdade, o coração de muitas famílias, cujas histórias privadas, tragicamente, tornaram-se públicas sem que tivessem consentido.

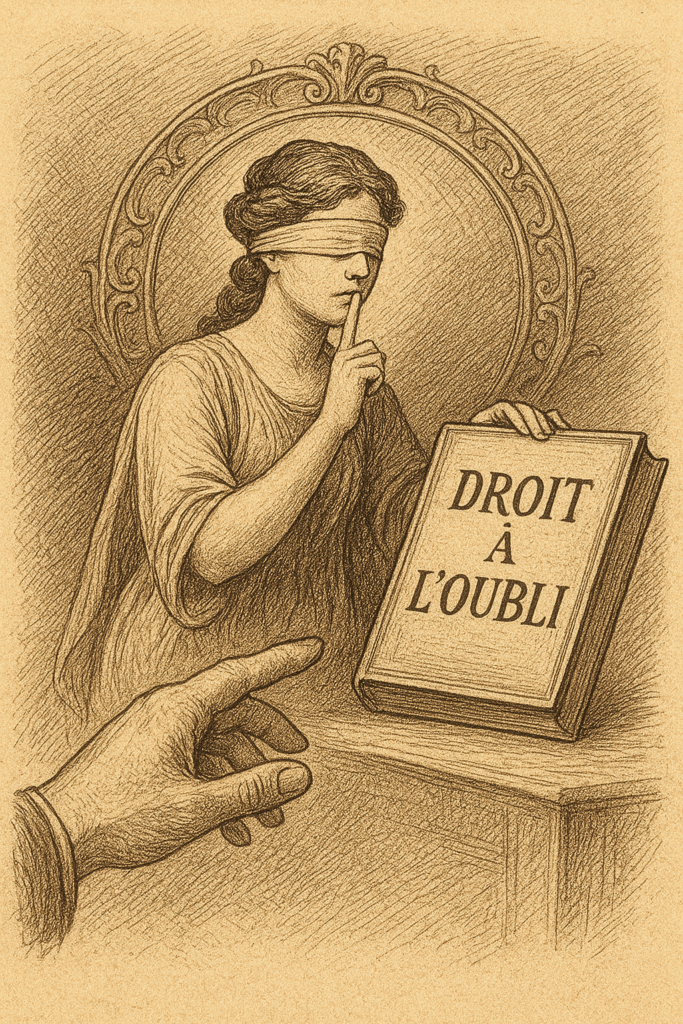

O chamado “direito ao esquecimento” tem por fundamento a proteção da dignidade da pessoa humana, sobretudo quando eventos passados, já solucionados pelos tribunais e superados pela vida, voltam a assombrar os indivíduos por meio da exposição em programas televisivos, noticiários ou páginas da crônica policial. Aqui se coloca o dilema: quem sofre mais com a permanência dessas narrativas? Será a vítima, cuja dor é reencenada à exaustão, ou o réu, que já cumpriu sua pena e deseja seguir em anonimato, reconstruindo-se como cidadão?

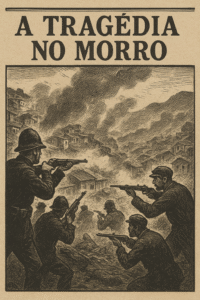

A ponderação não é simples. Há mães que, décadas após perderem seus filhos em crimes hediondos, ainda veem suas histórias dramatizadas em rede nacional, como se a dor precisasse ser revivida para que o público se compadeça. Há também aqueles que, mesmo após terem quitado com a Justiça a conta de seus erros, ainda são chamados pelo nome do crime, sem que lhes seja permitido o esquecimento necessário à regeneração. Onde está, então, a justa medida?

O debate intensifica-se quando consideramos a distinção entre pessoas públicas e privadas. Ora, aqueles que se lançam voluntariamente à vida pública naturalmente se expõem ao escrutínio. Contudo, o mesmo não se pode dizer daqueles que, pela simples fatalidade de um acontecimento trágico, se veem arrancados do anonimato. São essas pessoas, vítimas e parentes, muitas vezes empurradas à exposição, sem qualquer preparação ou desejo. Teriam elas o direito de serem esquecidas pelo público, ainda que a história precise ser lembrada?

É nesse ponto que se ouve, com respeito e atenção, a palavra firme da Ministra Cármen Lúcia, que, ao julgar a matéria no Supremo Tribunal Federal, asseverou: “não se pode negar às próximas gerações o direito de conhecer a história.” E com razão o fez, pois sem memória não há justiça, e sem justiça não há civilização. Disse ainda, em tom que recorda os melhores tribunos da República, que “a informação é matéria-prima da democracia”. No entanto, a memória, como o fogo, pode iluminar ou queimar — e é mister que se use dela com sabedoria.

Preservar a história não significa permitir que ela seja contada de qualquer maneira. O jornalismo, tão necessário à vida democrática, deve também submeter-se aos princípios da ética e da humanidade. Noticiar não pode ser sinônimo de revitimizar. Recontar os fatos não pode ser um convite à dor, tampouco uma forma de impedir o arrependimento e a superação. A exposição da identidade de uma jovem assassinada, por exemplo, pode servir apenas para abrir, mais uma vez, as feridas dos que por ela ainda choram — e nada disso acrescenta ao entendimento dos fatos ou à construção do bem comum.

Assim, se é certo que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o chamado direito ao esquecimento não encontra guarida na Constituição Brasileira, também é certo que essa decisão não abre as portas ao abuso nem ao descaso com a intimidade, com o tempo e com a dor humana. A história deve ser preservada, sim — mas com responsabilidade. Contar os fatos é dever de todo povo livre; perpetuar o sofrimento alheio, jamais.

O que se espera da imprensa, das instituições e de nós todos é o exercício de uma memória responsável, que ilumine o caminho sem lançar sombras sobre aqueles que já sofreram. A lembrança deve ser um ato de respeito, e não de espetáculo. A narrativa histórica precisa servir à educação e à justiça, e não ao entretenimento fácil.

Portanto, que não se confunda o esquecimento com a censura, nem a lembrança com a crueldade. Que o tempo cure, mas que a memória instrua. E que a dignidade humana — princípio que deve nortear todos os demais — seja o fio condutor da história que decidimos contar.

Com reverência à verdade, à justiça e à sensibilidade, despeço-me,

vossa dedicada,

Stephanie Parizi

Que o tempo cure, mas que a Justiça lembre com dignidade. Que a imprensa conte, mas com responsabilidade. E que a memória — nossa herança comum — não sirva para ferir, mas para ensinar.